ふるさと納税不良返礼品問題

ふるさと納税という制度が普及してきたので私も3年前から利用するようになった。 全国各地の特産品が返礼品として贈られて来るので、もちろんそれが目当てで有る。

特産品といわれるだけあって、送られて来る返礼品は何れもなかなかの品質で、食べ物は見栄えも味も一級品が殆どである。

私は納税サイトに「さとふる」を使っています。

さとふるサイトで昨年末に山梨市に12,000円の寄付をしました。 目当ては「レッドキウイ」です。 スーパーでは冬でもキウイを販売していますからすぐに送ってくるかと思いきや、今年の10月に届きました。

箱を開けたら先ず驚きました。 これまで何度か別の自治体のキウイを返礼品としてもらったり、スーパーで買ってきたりしていましたが、それらに比べて明らかに小粒なのです。

普通特産品と言われるものはスーパーで安価に販売している物より見栄えが良いものが多いと思いますが、本品は先ず見かけが貧弱です。 「これで特産品?」と思いましたが、「レッドキウイ」という特殊なキウイなので小さくてもすごく美味しいのかもしれないと思いなおしました。 着いたときはやや硬かったので、1週間ほど熟させて食べようと切ってみてまた驚きです。

レッドキウイというからには、実は赤みを帯びていると期待して切ってみましたが、上の写真のように全く赤みは有りません。 ちなみにレッドキウイを検索して調べたら、下の写真のようなものがレッドキウイだそうです。

見ただけでも山梨市の返礼品は「これってレッドキウイじゃないよね」と言いたくなると思いませんか。

それでも何とか食べられないかと思い、再び1週間ほど熟させてスプーンで実をすくってみました。

実の中心にある白い芯の部分が硬くて、スプーンで取り出すのも一苦労です。 写真で見える取り出した芯の部分は硬くてほぼ食べられません。 皮の部分に付いている僅かな軟らかい部分だけが普通に食べられる部分です。 食べてみるとこの部分は普通のキウイの味でした。

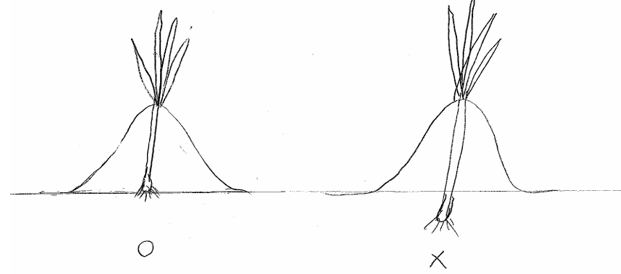

返礼品のキウイはほぼ食べるところが無いので、スーパーから買ってきました。 両者の大きさ比較が下記写真です。

特産品と銘打ったものがスーパーで普通に売られているものと比べてこんなに見劣りするのです。 こんな品質の物を商品としてお金をとる業者がいることが信じられないとおもった私は先ず山梨市の担当課に電話しました。 担当課では、「返礼品に関することは品質管理を含めて“さとふる”に任せてあるので、そちらに問い合わせてください」となんか他人事のようでした。 それではとさとふるに電話したところ、担当者から折り返しの電話をもらいEメールで写真を送ることとなりました。

さとふるの担当者も写真を見て「これはレッドキウイではない」と思ったのでしょう、代品を送ると言ってきました。 それもレッドキウイは1.5kgでしたが、3.5kg送りますとの話でした。 ただ、今はもうレッドキウイは無くなってしまったので、品種が違うものになり、時期も12月~1月になります、また手元にあるレッドキウイなるものはそちらで廃棄してください、とのことでした。 果たしてどんなものを送ってくるのでしょうか。

それにしても“ふるさと納税返礼品“の調達や品質管理までサイト運営業者に丸投げとは如何なものでしょうか。 これでは地場産品と謳いながら、実際は業者が中国産の安いものを発送してもクレームが来なければ気が付くことは無いのではないでしょうか。 自治体として地場産品の品質をチェックし、品質向上を図ることにより自治体のフアンを増やして税収増を図るという発想はないのでしょうか。 全国自治体の奮起を期待したいと思います。